| |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| M |

|

Manche à balai |

| |

|

Il est au pilote ce qu’est la charrue au laboureur, la truelle au maçon, le bistouri au chirurgien, le pinceau au peintre…

Il n’a pas toujours existé. S’il a toujours fallu manœuvrer l’avion sur ses trois axes de roulis de lacet et de tangage, les premiers aéroplanes ne disposaient pas d’ailerons et en leur absence l’on gauchissait simplement le plan de l’aile à l’aide d’un volant de manière à faire changer l’incidence de chaque demie aile et ainsi créer une dissymétrie de portance qui faisait incliner l’avion. Un autre volant permettait de contrôler l’avion en tangage.

Il fallait alors deux mains pour agir sur les deux axes.

Un français eu l’idée de permettre la manœuvre de ces deux commandes de vol avec une seule commande à deux degrés de liberté : Robert Esnault Pelterie venait d’inventer le manche à balai… Et de faire référence à la sorcellerie sans équivalent dans les langues étrangères.

Au cours de la très brève histoire aéronautique ce manche à balai muta vers la forme d’un volant au dessin variable (celui du Concorde est remarquable par sa forme en W inversé), puis du mini manche de la plupart des avions à commandes électriques, mais ces évolutions successives ne changèrent pas le cumul des fonctions de commande de tangage et de roulis par un même organe.

Le jargon des pilotes parle de « caresser le manche » et d’aucuns ont même vu dans cet organe un symbole sexuel !

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

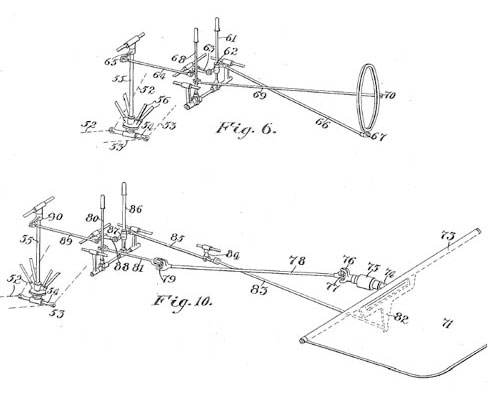

16 janvier 1908 - Brevet US de Robert ESNAULT-PELTERIE

Numéro du brevet: 1115795 - Date de dépôt: 16 janv. 1908 - Date de délivrance: 3 nov. 1914 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Dans ce brevet Raymond Esnaut Pelletier décrit trois appareils différent par les gouvernes assurant la stabilité et le système de commande de ces gouvernes.

Pour les trois appareils, il est prévu un gauchissement des ailes, et des gouvernes de direction et profondeur. Pour l'un de appareils, direction et profondeurs correspondent à une gouverne unique (pièce 71 de la figure 10 ci-dessus).

Source : http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Technique/Gouvernes_commandes/Gouvernes_commandes.htm |

| |

|

|

|

| P |

|

Pigeon voyageur |

| |

|

Les moyens de recherche et de sauvetage sont une préoccupation constante dans l’aviation. Aujourd’hui la localisation des avions en perdition se fait à l’aide de balises de détresse qui se déclenchent automatiquement (par les forces d’impact) ou qui sont déclenchées manuellement (par l’équipage). Ces balises émettent des signaux radios de sorte que les satellites de communication et de navigation les localisent précisément. Même les avions de loisir s’équipent aujourd’hui de telles balises…

C’est bien rassurant en vue d’un atterrissage de fortune en montagne (ou ailleurs). Pour autant nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Ces balises cessent d’émettre sous l’eau, et la localisation d’une épave en mer en est rendue difficile. Les pilotes n’ont pas toujours la faculté de transmettre un message de détresse indiquant leur position.

Aux bons vieux temps des pionniers de l’aviation, les avions n’étaient pas toujours équipés de radio. Les pannes étaient fréquentes. La ligne Aéropostale a débuté avec des avions monomoteurs issus de la première guerre mondiale. Le temps moyen de fonctionnement sans panne était particulièrement faible, environ soixante heures de vol. Encore y fallait-il tout le génie des mécaniciens de l’époque. Les moteurs étaient fréquemment dégroupés pour être révises entièrement. Autant dire que la panne du seul moteur était presque certaine sur un parcours depuis Toulouse vers le Maroc. Les pilotes posaient alors leurs avions en campagne, souvent sur un bout de plage, car ils survolaient de préférence les cotes plutôt que de s’aventurer sur les reliefs accidentés qui eurent rendu l’atterrissage de fortune très risqué.

Une fois au sol, il convenait de prévenir pour éventuellement déclencher les secours et de toutes façons pour organiser la récupération de l’avion (en vue de son dépannage) ou de l’épave. Point de radio, et l’éventualité d’un téléphone dans les environs était aléatoire (nous sommes dans les années vingt).

Les pilotes lâchaient alors le pigeon voyageur qui était systématiquement embarqué à dessein !

L’oiseau mécanique espérait son salut dans la science colombophile. |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

« Les pilotes n’ont pas d’ailes emplumées,

ce ne sont pas des anges et encore moins des héros,

ce sont des enfants adultes, des enfants cachés,

bien gardés dans leur maturité,

bien conservés à l’intérieur de l’imperturbabilité professionnelle

que la vie leur a assignée,

mais liés à l’enfance par l’élastique d’une fronde qui sort de leur poche »

Daniele Del Guidice in « Quand l’ombre se détache du sol » |

| |

|

Qu’est-ce que le pilotage ? A cette question simple la réponse sera un peu plus complexe.

Certes, il est question pour le pilote d’agir sur les commandes de vol. Mais encore…

Pardon pour le gros mot qui suit : Le pilote réalise un processus cognitif, à la suite duquel il agit sur les commandes de la même manière qu’un artisan utilise son outil : Il s’applique à faire le beau geste.

Un processus cognitif est un processus mental par lequel le pilote traite l’information fournie par les instruments de bord. Il prend connaissance (premier stade de la cognition) des valeurs des paramètres, et il décode ces valeurs pour se faire une représentation mentale de la trajectoire de l’avion. Ensuite il agit sur les commandes afin de ramener ou maintenir l’avion sur la trajectoire voulue. Ce processus fonctionne en boucle :

C’est la boucle de pilotage.

A l’époque des premiers « jets », les Caravelle et les B707, l’apprentissage de l’avion se faisait par des cours au sol qui étaient suivis, après la phase sur simulateur de vol, de plusieurs heures de vol « hors ligne ». On partait avec un avion, vers un aérodrome choisi par sa capacité d’accueil pour des vols d’entraînement, et aussi pour des raisons économiques (frais de « touchée » réduits). Ce fut Rabat au Maroc, pour l’entraînement sur Caravelle, et Montpellier pour mon entraînement sur 707. Ce sera Chateauroux pour le 747. On tournait dans le zig et dans le zag autour de cet aéroport, pour apprendre à manœuvrer l’avion, avec un moteur « en panne » (en fait, maintenu au ralenti), voire deux (sur quadrimoteur, tel que le 707). On faisait des exercices exigeants en pilotage, comme le tour de piste à basse altitude. On ne montait pas plus haut que deux cents pieds (soixante mètres) au-dessus de l’aéroport ! Même avec le « gros » 747 ce n’était que trois cents pieds (quatre‑vingt‑ dix mètres) ! On eut alors les honneurs de la presse locale qui titra que « le monstre d’acier rasait les toits ». Et on tournait dans le zig et dans le zag autour de l' aéroport, pour apprendre à manœuvrer l’avion, avec un moteur « en panne » (en fait, maintenu au ralenti), voire deux (sur quadrimoteur, tel que le 707). On faisait des exercices exigeants en pilotage, comme le tour de piste à basse altitude. On ne montait pas plus haut que deux cents pieds (soixante mètres) au-dessus de l’aéroport ! Même avec le « gros » 747 ce n’était que trois cents pieds (quatre‑vingt‑ dix mètres) ! Cet exercice conférait un savoir‑faire en pilotage qui hélas n’existe plus aujourd’hui : Amener l’avion sur l’axe de piste et à la bonne vitesse avec les seules références du vol à vue, sur une trajectoire courte, avec plus ou moins de vents de travers, et terminer par un atterrissage nominal.

On allait aussi « en secteur », c’est-à-dire dans un espace protégé mais en dehors du circuit d’aérodrome, faire des exercices tels que l’approche du décrochage. Croyez-moi, quand vous savez que vous risquez de perdre le contrôle de l’avion, c’est autre chose qu’au simulateur de vol, où, pour reprendre la thèse du sociologue Gérard Dubey, que j’ai eu l’honneur de voir travailler sur le terrain, « faire comme si n’est pas faire ». On apprenait beaucoup sur l’avion et ses limites. On le « sentait », dans un rapport tactile, presque charnel.

Ceci avait un coup : Sept heures de vol non productives (sans passagers payants) sur Caravelle, cinq heures sur Boeing 707.

|

| |

|

Les paramètres de base de la trajectoire sont la vitesse par rapport à l’air (le « badin »), l’assiette de l’avion (position du nez à cabrer ou à piquer, et position des ailes inclinées ou pas), le cap, l’altitude (l’« alti »), le taux de montée ou de descente (le « vario »). Sur tous les avions de ligne volant dans le monde, ces instruments de base sont disposés de manière standard, sur une disposition en T.

On lit les indications instrumentales en vision centrale, c’est-à-dire que l’œil a besoin de focaliser sur l’instrument pour en lire avec précision la valeur indiquée. Sur les anciennes planches de bord, avec des instruments classiques, la lecture de ces paramètres de vol se faisait certes en vision centrale, mais instrument par instrument. Il fallait organiser son chemin mental pour aller lire les paramètres selon une séquence logique, elle-même fonction de la phase de vol.

On disait alors qu’il fallait organiser le « circuit des yeux ».

|

|

|

| |

|

Ce circuit des yeux se faisait de manière accélérée dans les phases cruciales et fortement dynamiques que sont le décollage et l’atterrissage. |

| |

|

|

|

Avec l’arrivée des postes de pilotage en verre (« glass cockpit » pour reprendre le vocable qui leur fut donné par les Anglo-Saxons), c’est-à-dire des planches de bord équipées d’écran cathodiques (aujourd’hui remplacés par des écrans à diodes électroluminescentes ou à plasmas), les pilotes ont, dans la même vision centrale, tous les instruments de pilotage qui se retrouvent sur un écran d’une vingtaine de centimètres de diagonale, et ainsi le « circuit des yeux » en est grandement facilité, sinon réduit à néant... On « capte » presque tout d’un seul coup d’œil.

L’action sur les commandes a fondamentalement changé.

Autrefois on agissait directement sur les gouvernes par une liaison par câble entre le « manche » de pilotage et la gouverne. Cette liaison fut améliorée au fil du temps par adjonction d’assistance hydraulique limitant les efforts, et paradoxalement, par adjonction de systèmes de sensation musculaire pour restituer une progressivité des efforts à effectuer sur le manche. On gardait néanmoins ce retour sensoriel direct entre l’acte de pilotage et la réaction de l’avion. |

| |

|

Avec l’arrivée des avions à commandes de vol électriques, un ordinateur s’interpose entre l’action du pilote et l’effet produit sur les commandes de vol… Et il y a même interaction entre plusieurs ordinateurs dans des logiques devenues opaques aux pilotes.

Les buts sont multiples : Lissage des trajectoires pour un meilleur confort, maintien de l’avion à l’intérieur du domaine de vol (l’ordinateur offre une certaine protection contre les basses vitesses ou les grandes vitesses etc.). Il en résulte une perte de retour sensoriel immédiat. Parmi les sens utiles au pilotage, c’est le visuel qui est devenu le sens principal, voire unique. On ne pilote plus « aux fesses » comme on pouvait le dire sur les avions de la génération antérieure.

Le côté artisanal du métier de pilote a changé de nature, de la même manière que pour de nombreux artisans, lesquels aujourd’hui utilisent des machines à commandes numériques.

Le beau geste du pilote est devenu plus intellectuel. Du coup, l’erreur humaine a changé de nature.

Pour le dire en mots simples, on est souvent passé de l’erreur gestuelle (maladresse ou insuffisance de savoir-faire) à l’erreur intellectuelle (erreur dite « de représentation », par laquelle on se fait une fausse représentation de la situation).

Cette erreur de représentation est tout simplement diabolique car il est très difficile d’en sortir, l’être humain ayant une forte tendance à faire « coller » à sa propre représentation un fait perturbateur plutôt que de remettre en cause cette représentation hélas erronée.

Le prix Nobel d’économie Maurice Allais a parfaitement résumé la nature diabolique de l’erreur de représentation :

« “Le propre de l’erreur, c’est de se croire vérité, et celui qui se trompe se trompe deux fois, parce qu’il se trompe, et parce qu’il ne sait pas qu’il se trompe. »

Néanmoins et même si l’accident d’avion demeure un événement spectaculairement dramatique, les statistiques démontrent le progrès spectaculaire en matière de sécurité des vols… Ce qui ne peut nous résoudre à la fatalité ni consoler les familles de victimes si l’accident survient de nos jours.

Le pilote d’aujourd’hui a davantage de difficultés pour revenir aux fondamentaux du pilotage d’un avion que le pilote des débuts du transport à réaction. Boucler la boucle de pilotage sur les seuls paramètres bruts que sont la vitesse, l’attitude, le cap, l’altimètre et le variomètre… et les indicateurs de régime des moteurs afin de maintenir l’avion sur la bonne trajectoire et à l’intérieur du domaine de vol est de nos jours devenu un exercice rare et donc très difficile à réaliser, alors qu’il était quotidien autrefois. Ce qui était alors un acte normal de pilotage permettait de véritablement comprendre et s’approprier les logiques aérodynamiques de son avion, ainsi que sa mécanique du vol.

Le pilote, à l’ère des « glass cockpits » et des commandes de vol électriques, ayant toujours, et dès sa formation de base, utilisé les aides au pilotage (« directeur de vol » dont il suffit de mettre les aiguilles en croix, pilote automatique et contrôle automatique de la poussée), se retrouve « tout nu » si des pannes multiples le privent de ces aides.

L’accident d’avion moderne, rarissime dans le transport aérien (un accident pour trois millions de décollage), est ce paradoxe par lequel le pilote, capable habituellement de maîtriser des automatismes sophistiqués, perd conscience de la situation alors qu’aucune panne majeure n’affecte l’avion, ou alors il se retrouve incapable de piloter l’avion sur la bonne trajectoire et à l’intérieur du domaine de vol certifié alors que, malgré une situation de pannes complexes, les systèmes basiques de commandes de vol et de contrôle des moteurs fonctionnent.

La sociologie de la population des pilotes a muté de manière drastique.

Pour faire simple, on a commencé par un pilote seul à bord, concepteur et expérimentateur de son avion. C’était les tout débuts du vol motorisé, et il s’agissait de battre des records, d’altitude, de vitesse etc. Le pilote était soit un aristocrate, ou un entrepreneur, qui concevait et faisait fabriquer son avion, puis l’expérimentait lui‑même, soit quelqu’un issu des milieux populaires, travailleur manuel, capable de concevoir et fabriquer soi-même. |

| |

|

|

Les progrès ont été spectaculaires.

Mis à part les premiers sauts de puce des frères Wright à Kitty Hawk, en 1903 ; c’est en Europe et avec la participation de ces mêmes Wright que les records ont été pulvérisés. De mon point de vue le véritable essor de l’aviation date de la fin de la première décennie du vingtième siècle. Il y eut les nombreux

meetings et fêtes de l’air auxquels les foules se rendaient, et les élégantes venaient se pâmer devant les valeureux aviateurs. Le véritable détonateur, fondateur de la crédibilité de l’avion, fut la traversée de la Manche en trente sept minutes par Louis Blériot le 25 juillet 1909. |

| |

|

Le Péruvien Jorge Chavez, né à Paris, bat, au début de septembre 1910, un record d’altitude approchant les 3000 mètres, et du coup, le 23 septembre, il entreprend la traversée des Alpes de Brig en Suisse à Domodossola en Italie. Il réussit. Hélas, son avion a été mis à l’épreuve des turbulences durant le survol du relief et les ailes se brisent juste avant l’atterrissage. Le pilote, gravement blessé, décèdera quatre jours plus tard. On lui fera des obsèques nationales à Paris. En 1957 son corps fut rapatrié au Pérou et l’aéroport international de Lima porte son nom.

|

|

Les frères Michelin, créateurs de la célèbre entreprise de Clermont-Ferrand, ont, en mars 1908, lancé un prix doté d'une récompense de 100.000 francs. Il imposait au pilote de décoller de Paris avec un passager à bord, de survoler l'arc de triomphe puis de rallier Clermont-Ferrand et y faire le tour de la cathédrale avant de se poser au sommet du Puy de Dôme, le tout en moins de 6 h. |

| |

|

|

|

|

| |

|

Les spécialistes de l'époque pensaient qu'un tel exploit ne serait pas possible avant de nombreuses années ! En effet, ce n’est qu’en janvier de cette même année 1908 que le franco-anglais Maurice Farman avait réalisé le premier kilomètre en circuit fermé sur avion Voisin ! Au 6 mars 1908, au moment de la création de prix, le record de durée de vol établi par Henry Farman n'est que de 1 min 28 s, ce qui explique l'accueil railleur de la presse à l'annonce de la création du prix Michelin d'aviation, L'Aurore titrant par exemple « Paris-Clermont en avion, la bonne blague ! |

| |

|

Et bien trois ans plus tard, le 7 mars 1911, l’aviateur français Eugène Renaux, parti de l’aérodrome de Buc en région parisienne, pose son appareil sur la plate‑forme du Puits de Dôme où il s’arrête en moins de dix mètres !!! |

|

| |

|

|

|

| |

|

Et puis la première guerre mondiale a vu la naissance de l’aviation militaire : Chasse et reconnaissance aérienne.

La construction d’avions a alors été pléthorique, de même que la formation de pilotes.

C’est ainsi qu’après-guerre a démarré le transport aérien, postal d’abord, puis de passagers. C’est en France la fameuse épopée des lignes aériennes Latécoère, devenues Compagnie Aéropostale, exploitant dans un premier temps les surplus militaires (avions Breguet XIV).

Le métier de pilote de ligne était naissant et de glorieux aviateurs s’y sont lancés. La plupart avaient fait la guerre et se trouvaient démobilisés et sans emploi. Cette authentique geste aéronautique nous a laissé des noms de pionniers comme Saint‑Exupéry, Reine, Mermoz, Guillaumet et j’en passe. Ils connurent, à juste titre, la gloire. Mermoz, disparu corps et biens dans l’Atlantique avec son équipage, eut des obsèques nationales. Dans le massif du Fitz Roy, dans le sud de l’Argentine, des sommets portent le nom des pionniers de l’Aeroposta Argentina dont Antoine de St‑Exupéry fut directeur.

Piloter sur la ligne à l’époque, c’était avoir la gueule à l’air libre, au froid ou à la chaleur, c’était selon, et exposée aux vapeurs d’huile du moteur. Les rares passagers étaient tout aussi courageux. Le temps moyen de fonctionnement avant panne, du seul moteur équipant l’avion, était, en 1920 de l’ordre d’une centaine d’heures de vol ! On finissait souvent par un atterrissage de fortune en campagne !

Il faut avoir lu le témoignage inénarrable d’Henri Delaunay, pilote des lignes Latécoère, dans son livre « araignée du soir ». Il y raconte les mérites de son unique passager sur un vol de Toulouse à Barcelone, au cours duquel il a du faire par deux fois un atterrissage de fortune, le dernier après avoir rasé les toits de Barcelone avec son moteur en feu ! |

| |

|

Piloter sur la ligne à l’époque, c’était aussi s’expatrier vers les climats perdus, sans communication autre qu’épistolaire et forcément très épisodique. C’est ainsi que St‑Exupéry a passé deux ans dans le désert comme chef d’aéroplace (on ne parlait pas encore de chef d’escale) à Cap Juby, au Sahara espagnol, escale sur la route de Toulouse à Dakar. |

|

| |

|

|

L’entre-deux guerres a connu l’époque des grands raids, des premières traversées océaniques, et des premiers avions de transport multi moteurs. Le célébrissime avion bimoteur Douglas DC3, capable d’emporter une trentaine de passagers, est né vers 1936. Il a défriché les lignes aériennes aux Etats-Unis. L’équipage était en général constitué d’un pilote et d’un mécanicien radionavigant. En France, le trimoteur Dewoitine 338 a été le fleuron de la toute nouvelle compagnie Air France en 1933. En 1938 il reliait l’Asie par la route sud. |

| |

|

L’après deuxième guerre mondiale a vu naître le transport aérien au long cours.

Le 26 juin 1946, Air France inaugurait sa ligne Paris New York, par un vol sur le quadrimoteur Douglas DC4 baptisé « ciel d’île de France », avec escales en Irlande (Shannon) et Terre Neuve (Gander). Le vol dura vingt-trois heures et quarante-cinq minutes ! Il y avait pour le service aux passagers un chef de cabine et une hôtesse. Au poste de pilotage, il y avait deux commandants de bord, un navigateur, deux radionavigants, deux mécaniciens navigants. A l’époque, il n’y avait pas de copilote, et c’est la durée du voyage qui explique la présence de deux commandants. |

| |

|

Aujourd’hui, avec un Airbus A380, il ne se trouve que deux pilotes au poste de pilotage, un(e) commandant, et un(e) copilote. Par contre, il y a vingt-deux hôtesses et stewards au service des passagers ! |

|

| |

|

Pour la bonne cause de la sécurité des vols il fut décidé, au début des années cinquante, d’adjoindre un copilote au pilote commandant de bord. Ce ne fut pas bien vécu par les seigneurs de l’air d’alors… Et la communication inter pilotes était minimale. Avec beaucoup d’humour un de ces jeunes et nouveaux copilotes d’alors m’a raconté son premier vol vers l’Asie sur DC4. Installé en place droite, dévolue au second pilote, au départ de Paris, le commandant lui fait savoir que ses mains n’étaient pas les bienvenues sur la double commande de pilotage. Le mécanicien navigant lui explique alors qu’il valait mieux qu’il ne touche pas aux commandes des moteurs ! Le radio quant à lui fit savoir que les communications étaient de son ressort exclusif ! Ainsi est-il parti pour Hanoï, et pour quinze jours de vols. Il eut tout le loisir de découvrir la ligne et les escales, et de séduire l’hôtesse : Ils publièrent les bancs dès leur retour. Mais du fait de l’expansion du transport aérien les carrières étaient rapides et ces copilotes devenaient rapidement commandants de bord. Il était commandant sur Boeing 747 lorsqu’il m’a narré cette histoire, quelque trente ans après les faits, alors que j’étais son second sur un vol quelque part entre le Golfe Persique et New Delhi….

Nous volions encore en équipage de deux pilotes et un mécanicien navigant. C’était la première version du Boeing 747, premier jet gros porteur. Cet avion remplaçait graduellement les Boeing 707 qui furent, eux, avec les Douglas DC8 et les Convair Coronado les premiers jets longs-courriers (1). C’était l’âge d’or du transport aérien. La planète terre se rétrécissait avec le doublement de la vitesse de ces avions par rapport aux Super Constellations… Huit heures seulement pour aller de Paris à New-York au lieu de quatorze heures trente. Voyager était encore un luxe pour « happy few ». C’est le 747 et sa surcapacité originelle qui, à partir des années soixante‑dix, démocratisa le transport aérien au long cours.

A l’époque des 707, il était très prestigieux pour un navigant de dire qu’il allait à Rio, Tokyo ou Los Angeles… Au poste de pilotage nous étions souvent quatre, un navigateur ou un radio navigant venant compléter la cellule de base de deux pilotes et un mécanicien. Je garde un très bon souvenir des relations internes à l’équipage à cette époque. Il y avait juxtaposition de plusieurs métiers complémentaires et solidaires. Chacun avait son côté artisanal. Navigation astronomique, conduite manuelle des moteurs, pilotage manuel étaient la norme. La communication était très conviviale. On se trouvait en présence de navigants ayant fait la transition entre les avions conventionnels et les jets. Ils avaient plein d’anecdotes à raconter.

Les avions longs-courriers modernes sont certifiés pour un équipage de seulement deux pilotes au poste de pilotage. Les pilotes sont donc dans une relation à deux, moins équilibrée qu’une relation à trois ou plus, d’autant qu’elle est hiérarchisée. Sur les très longs vols la plupart des compagnies font le choix de mettre un deuxième pilote en renfort. On retrouve alors une relation à trois, mais avec un axe fort et naturel entre les deux copilotes… Le commandant connaît quelque peu la solitude du pouvoir, d’autant qu’il est en général devant un fossé générationnel !

Paradoxalement, le navigant, et le pilote en particulier, est devenu un être sédentaire. Sur les réseaux long-courriers il fut un temps où la fréquence des vols était de une ou deux fois par semaine pour la desserte de telle ou telle escale du bout du monde. De sorte que la relève de l’équipage se faisait à l’arrivée suivante de la ligne. Ainsi la première fois que je suis parti sur ce que l’on appelait l’« exo sud », route de l’extrême orient par le sud, je me suis absenté quinze jours de la base (Paris). Nous avons commencé par un Paris Beyrouth Téhéran. Arrivée de nuit en Iran et départ deux nuits plus tard pour Bombay et Bangkok. Arrivée au petit matin en Thaïlande et départ deux jours plus tard pour Manille et Osaka, le bout de ligne. Le retour était à peu près semblable, avec une ou deux variantes comme Delhi au lieu de Bombay… On avait le temps de faire quelques visites en escale, avec la curiosité d’alors, d’avant qu’une espèce de monoculture mondialiste ait quelque peu lissé les différences de mode de vie. Partir deux semaines, c’était se déconnecter de sa famille, à une époque où les communications n’étaient pas faciles : Téléphone extrêmement coûteux, pour peu que la liaison fonctionne. Un vrai largage d’amarres et un vrai dépaysement. Une espèce de vie de nomade, certes cantonnée dans les grandes métropoles du monde et leurs alentours. Mais il arrivait même que l’on ait le temps de s’éloigner de l’escale, pour une excursion en avion ou en train: Visite du Nord-Est du Brésil, randonnée au sommet du Mt‑Fuji, excursion aux chutes d’Iguaçu etc. Sauf exception, de nos jours les dessertes se font sans escale et les vols sont quotidiens. De ce fait, on repart dès le lendemain ou le surlendemain, et on ne s’absente de la base que trois ou quatre jours. Je suis retourné à Osaka en A340 une vingtaine d’années après mes premiers vols en B707. Je ne suis parti que quatre jours.

Avec le rythme actuel, la fatigue du vol dissuade de s’aventurer en escale. On reste souvent de manière casanière dans les villes escales. Et à peine arrivé, on se connecte et on se téléphone, magie (ou pas !) des liaisons WIFI et de l’internet. Et du même coup la relation interne à l’équipage s’en est trouvée transformée, un peu moins solidaire. On ne largue plus vraiment les amarres. Ainsi va le monde.

Il est difficile de faire de la prospective, mais on commence à parler d’un cockpit à un seul pilote, voire d’avion sans pilote, dans lequel, je dois l’avouer, votre serviteur aurait de sérieuses réticences à monter !

La magie du vol, du moins pour le pilote de ma génération, n’est plus ce qu’elle était.

Il faut me le pardonner.

|

| |

|

“If one has been absent for decades from a place that one once held dear,

the wise would generally counsel that one should never return there again”

Amor Towles in “A gentleman in Moscow”

La Clusaz, janvier 2020 |

| |

|

(1) La vérité historique est d’attribuer les débuts du transport aérien à réaction aux Britanniques. Dans les années cinquante ils ont mis en ligne de manière éphémère les quadriréacteurs Comet lesquels furent arrêtés de vol après une série d’accidents imputables à une faiblesse structurale. Depuis lors les règlements de certification des avions imposent des essais statiques au sol pour vérifier la résistance de la structure aux cycles de pressurisation. |

|

|

|

|